Das Internet kannibalisiert die Zeitung! Eine Denke, die leider noch immer in vielen deutschen Verlagshäusern herrscht. Statt strikt in starren Produktionsabläufen zu denken, sollten Medien im Netz zu Marken werden und den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal spielen.

Revolution ist ein großes Wort. Eines, das inflationär gebraucht wird. Doch die Folgen, die die Digitalisierung für die etablierte Medienwelt hat, sind so groß wie eben dieses Wort: Revolution.

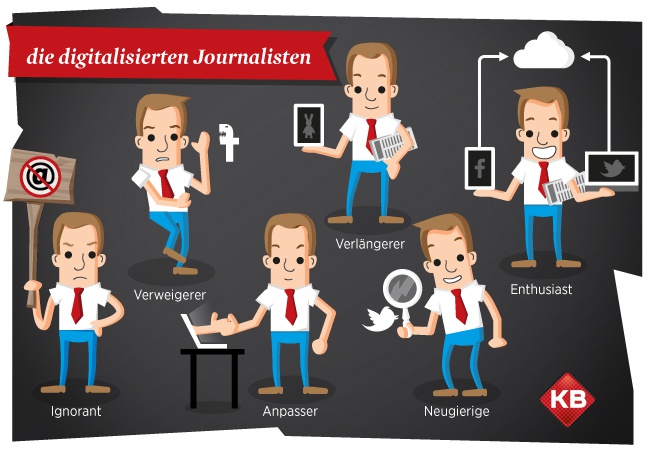

Die Medienrevolution schafft neue Publikationskanäle, ermöglicht innovative journalistische Formate, stellt gewohnte Arbeitsabläufe auf den Kopf und etablierte Geschäftsmodelle in Frage. Viel Veränderung auf einmal, für Verlagsleiter wie für Journalisten. Ich höre oft, dass die jungen Kollegen damit viel besser klar kommen als die älteren. Dieser Jung-Alt-Gegensatz ist mir viel zu pauschal: Ich kenne Community-Manager jenseits der 50, die mir neue Seiten wie 10.000 Flies zeigen und Volontäre in den Endzwanzigern, die darauf erpicht sind, Seite 3-Edelfeder zu werden und die Online-Station in ihrem Volontariat nahezu teilnahmslos absitzen. Das Alter taugt also nicht als Unterscheidungskriterium. Ich habe über die Jahre sechs Typen von Journalisten (die kann ich besser beurteilen als die Manager) ausgemacht.

1. Der Ignorant denkt: Was geht mich dieses Internet an? Bringt nix außer inhaltsleeres Geschwätz. Geht wieder weg.

2. Der Verweigerer will (dem Internet) nicht ins Netz gehen. Er befürchtet mehr Arbeit und hat keine Lust, sich weiterzubilden. Manche Verweigerer sind einfach nur Besitzstandswahrer. Vom Internet steht ja nichts in seinem Arbeitsvertrag.

3. Der Anpasser hat erkannt: Dieses Internet geht nicht wieder weg. Ich bin gut beraten, mich damit zu arrangieren. Manche aktiver, manche passiver.

4. Der Verlängerer denkt im Ausgabekanal Print und sieht Online als „Verlängerung“ der Zeitung. Er macht mit großem Elan seinen bisherigen Job und wenn bei der Recherche ein pdf abfällt, ruft er in der Online-Redaktion an, damit es die Kollegen ins Netz stellen.

5. Der Neugierige lamentiert nicht lange herum, er probiert einfach aus: wie Twitter funktioniert, was eine Audioslideshow ist und warum es gut ist, wenn sich Redakteure mit ihrer Community unterhalten.

6. Der Enthusiast ist der Nerd der Redaktion. Vor ihm ist kein neues Tool sicher, er will ständig neue interaktive oder multimediale Formate einführen und am liebsten die ganze Themenplanung zur Diskussion ins Netz stellen.

Kultur des Probierens

Egal, wie dieser Typenmix ausfällt. Gut beraten sind Redaktionen, die ihre Mitarbeiter ausprobieren lassen und ihnen Fortbildungen anbieten. Peu à peu und jeder seinen Neigungen entsprechend. Nicht jeder muss die eierlegende Wollmichsau werden. Der eine fischt vielleicht die relevanten Themen aus den sozialen Netzwerken, die andere entpuppt sich als visuelle Geschichtenerzählerin, der Dritte findet Gefallen am Nutzerdialog, die Vierte hat am besten den Tonfall drauf, der bei Facebook die Leute auf die eigene Website treibt. Da gibt es ungeheuer viel Potenzial für die Personalentwicklung. Das braucht Zeit. Nicht jeder Mitarbeiter will das in seiner Freizeit erlernen. Redaktionen brauchen also Zeit, die man unter Umständen schaffen muss, indem man lieb gewonnene Routinen hinterfragt. Kann der Konferenzmarathon eingedampft werden? Muss es wirklich jeden Morgen die Lektüre eines Papierzeitungsberges sein? Zur Wahrheit gehört aber auch: Es gibt auf Kante gennähte, zusammengesparte Redaktionen, die jetzt schon im Produktionsstress rödeln, weil sie jeden Tag alleine eine Zeitungsseite vollbekommen müssen.

Trotzdem: Redaktionen profitieren von einer Kultur des Probierens. Führungskräfte sollten Ihre Mitarbeiter ermuntern, sich im Netz umzuschauen und es in einem ersten Schritt zumindest passiv zu nutzen, d.h. relevante Quellen zu identifizieren und kontinuierlich zu beobachten. Die Neugierigen und Enthusiasten brauchen Gelegenheit, Ideen auszuprobieren und neue erzählerische Ansätze an die Startrampe zu schieben. Zu oft wird noch im Schema „Artikel plus Bild“ gedacht. Und mit Blick auf den Zeitungsredaktionsschluss gedacht.

Form follows function

Womit wir bei der Redaktionsorganisation wären. Momentan gilt in den Medienhäusern: Function follows form. Die Publikationsform mit ihren technischen Gegebenheiten und Zwängen dominiert die journalistischen Formate: nach Inhalt, nach Aufbereitung und nach Termin. Das Internet hat den Publikations- und Vertriebsaufwand massiv verringert. Es sind ganz neue Formate möglich, in immer neuen Kombinationen aus Interaktivität, Multimedialität, Dokumentation und auch Live-Elementen. Es wird künftig Formate geben, die wir uns momentan noch gar nicht vorstellen können. Künftig wird es heißen: Form follows function – das journalistische Format kann viel stärker auf die angestrebte Funktion hingeschliffen werden: Erzählen, Erklären, Dokumentieren, Beweisen (Daten!), Erleben (audiovisuelle Inhalte). Und all das weitgehend frei von Zwängen des Kanals wie Platzbegrenzung, Redaktionsschluss oder linearer Erzählweise.

Form follows function bedeutet also, dass redaktionelle Routinen aufgebrochen werden müssen. Der Journalismus der Zukunft denkt zuerst in Themen. Welche Aspekte hat mein Thema, welcher Aspekt eignet sich für Diskussionen, welcher fürs Kommentieren, welcher für einen dokumentarischen Ansatz, welcher fürs Erzählen, welcher fürs Hören und was will der Nutzer davon sehen? Die Antwort wird aus unterschiedlichen Formaten bestehen. In einem zweiten Schritt entscheidet ein „Blattmacher“ (mir gefällt dieser prägnante Printbegriff), welches Format zu welcher Tageszeiten in welchem Medium publiziert werden.

So ein fließender, grenzüberschreitender Journalismus braucht natürlich auch ein Redaktionssystem, das diesen Anforderungen gewachsen ist und Inhalte leicht zwischen verschiedenen Kanälen hin- und herschieben lässt. Alle Beteiligten sollten in diesem Redaktionssystem sehen können, welcher Kollege gerade an welchem Thema sitzt, wie weit er/sie ist, was noch zu tun ist, welches Recherchematerial schon vorliegt und bis wann die Geschichte fertig sein soll.

Die Technik muss also auch mitspielen beim „flüssigen“ Journalismus. Ungleich wichtiger ist es aber, dass die Planung, wie und wo wir aktuelle Themen journalistisch umsetzen, in Fluss kommt. Mehr als je zuvor wird Journalismus Teamwork sein, aus Rechercheuren, Fotografen, VJs, Software-Entwicklern, Grafikern und den „Blattmachern“. Nur so lassen sich mehr Vielfalt, Experimentiergeist und Visualisierung realisieren sein. Das ist technisch wie kommunikativ anspruchsvoll. Aber unser Publikum ist das auch – mehr denn je.

Dieser Beitrag ist zuerst auf dem Narrative Blog von Kircher Burkhardt erschienen. Grafik „Die digitalisierten Journalisten“: Kircher Burkhardt GmbH.